“タイパ重視”の世情もあってか、動画視聴も短時間化が加速。現在は、「ショート動画」の興隆期といえそうです。

かつてYouTubeなどの普及期は、専らPCの横長モニターでの視聴で、ネット動画はTVの代替という感覚がありました。しかし、スマホなどモバイル機器での視聴が拡大した今日では、縦型フレームの映像を短時間で味わうコンテンツ、いわゆる「縦型ショート動画」が大きな存在感を持つに至っています。

そうした「ショート動画」、例えば身近な人物の突飛な行動をシェアする単純なものから始まって、次第に商用コンテンツなど広く一般に視聴させる創り込まれたものへと拡張しています。数10秒から数分で視聴できるショート・ドラマなどはその顕著な例かもしれません。

何にせよ「ショート動画」は、10分以上視ているうちに良さがわかる、というわけにはいきません。ごく短時間で視聴者を惹きつける引力が必要です。ですので、その引力を構成する、映像自体の力、画面設計と編集のあり方が、重要視されていくものと思います。

そう考えた時に、110年以上にわたる劇映画の歴史の中で、特に印象的な映像設計を行った映画作家たちのことが頭に浮かびました。いわば温故知新。過去の映画の中から、サンプルを見つけてみようと思います。

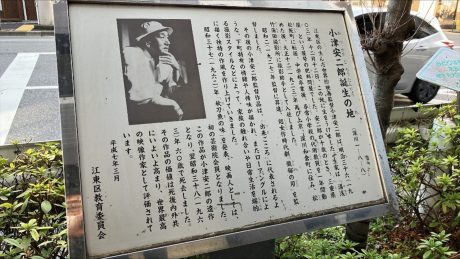

今回は、国際的に最も評価の高い日本の映画監督のひとり、小津安二郎の映画を採り上げてみます。

印象的な「小津映画のスタイル」

数分間映像を眺めていると、それを撮った監督が誰なのかわかる映画があります。

「晩春」(1949)、「麦秋」(1951)、「東京物語」(1953)、「秋刀魚の味」(1961)など、小津安二郎(1903~1963)の監督作品がまさにその代表格でした。

これら小津映画の評価の高さに関する詳細は省きますが、戦後に彼が撮った名作の数々には、極めて特徴的な映像スタイルが貫かれています。カラー作品は晩年の数本ですので、今では余程の映画好きでもないと鑑賞経験のない方が多いと思います。

これらは、ほとんど家族の関係性を主題にした“ホームドラマ”、極めて静かでささやかな作品世界です。派手なアクションや手に汗握るサスペンスはまず存在しません。にもかかわらず、鑑賞者はいつしか画面に惹きつけられてしまいます(もちろん好みによって程度差はありますが)。その引力の構成要素の大きなものとして、一般に「小津映画スタイル」と呼ばれるスタイリッシュな映像の個性が挙げられます。

その代表的な個性を3つ挙げてみましょう。

- ロー・ポジションによる固定カメラでの撮影

- 人物の正面向きのショットをつないだ会話シーン

- 相似形に人物を配置した構図

小津映画では、日本家屋内のシーンが非常に多いのですが、そのときカメラは畳に座った人物の目線あたりに置かれて水平方向に撮られます。このときカメラは固定され、見回すようなパン撮影や移動撮影などは行いません。それが常に徹底されているのです。

しかも、部屋の中を広く見据えるような、やや引いたショットが多いため、長方形のスクリーンの内側に、家屋内の柱や建具の枠、窓枠などの枠組みが存在する、入れ子構造のような構図が生まれます。その静かに動かない構図の中で、登場人物がゆっくり動き、話をするショットが紡がれます。その独特の安定感には不思議な好ましさが醸されています。

興味深いのは、当時の映画はスタンダードサイズ、つまり縦1:横1.33という、正方形をやや横長にした画面サイズで撮影されているのですが、その中で家屋内の建具による縦長長方形の枠組みと、その中に居る人物の立ち姿があると、そのままスマホなどの縦型画面のフレームにコピーできそうな錯覚を覚えます。

これが、小津映画を最も象徴する個性です。

一般に、二人の人物が向かい合って会話するシーンでは、両者の顔をそれぞれアップにする場合、二人の目を結んだ想定線(イマジナリィ・ライン)をカメラが跨がないように、線のいずれかの片側から切り返した映像をつなぐのが常識とされています。この映像の文法を無視すると、鑑賞者に二人の位置関係がわかりにくくなり、心理的にも不安定な意味を醸成するという問題が生じます。

(参考:イマジナリー・ライン

https://tech.pepabo.com/2017/06/26/imaginary-line/)

ところが、小津は、この映画文法に逆らって、想定線を跨ぐようにカメラを配し、会話する二人をそれぞれ正面から見据えたショットを切り返してシーンを編集するのです(もちろん、観客を混乱させない周到な編集がなされたうえで)。

登場人物は常にカメラに向かって語りかけるショットが連続することになり、軽い違和感とともに、登場人物間の視線の交錯の中に入り込んでいるかのような錯覚を覚えます。さらに、小津映画シナリオ独特のオウム返し的な相槌を重ねるセリフ回しと相まって、見慣れた際には不思議な“病みつき感”を覚えるようにすらなります。

静かに安定した構図の中に、座った登場人物が配置されるショットが多い小津映画ですが、多くの場合、それら人物の体の向きや傾き、シルエットが同じ方向に相似形となっている構図が目立ちます。ワンシーンの中で人物が動き回るシーンは非常に少ないため、そうした人物配置はかなり固定的に視覚に捉えられます。

それは、小津が映像において重視した安定感を支えていますし、視覚的な心地よさも醸し出しています。さらに小津は、この相似形の配置を、人物以外の背景的オブジェや円形の建物などの描写にも徹底します。

そして、物語の進行に伴って、例えば登場人物がいなくなる(死や別離など)際には、安定感を醸していた相似形のシルエットが、欠落していく視覚的印象が浮上することになります。

上記3つの特徴を、実際の映像を用いずに解説するのは極めて難しく、筆者の拙い文章からきっちりご理解いただけるとは思えません。少しでも興味を抱かれた方は、ぜひとも小津監督作品を鑑賞していただきたいと思います。

例えば、日本映画の最高峰と世界で評される「東京物語」を、一度ご覧になれば、筆者が言いたい特徴はおわかりになると思います。そして、普段ご覧になっているTVやネット上の動画たちとは、一段異なる個性的な映像というものを体感いただけるはずです。

いかがでしょう。白黒スタンダードサイズの、いってしまえば古臭いホームドラマ映画の中に、極めてスタイリッシュな映像作家の個性が詰まっている事例があるのです。

ショート動画に活かせる観点とは?

急速に普及する「ショート動画」は、短時間で強烈なアテンションを生むために、刺激的で煽情的なテーマやモチーフを用いることも少なくありません。映像を視聴する生理への働きかけとしては、今は心地よさより刺激が優先される局面だろうと思います。

しかし、そうした刺激のインフレーションは永遠に継続できるものなのでしょうか。地味で静的なテーマやモチーフを描きながらも、短時間で画面に引力を持たせる映像の設計方法はないのでしょうか。

実のところ、小津映画のテーマや内容は、決して若い世代に理解されやすいものではなく、筆者にしても中年世代になるまでは、その物語世界をそれほど好んではいませんでした。要するに、刺激に乏しく静的でスケール感にも欠けている映画、といえるのです。しかし、前述のような映像の個性には、学生時代から強く惹かれていましたので、その独特の映像リズムを味わいたい欲求から、何度も見返したい思いに駆られ続けてもいました。

ことほど左様に、構図やカメラワーク、編集などの個性が際立てば、描かれるテーマやモチーフが地味で静的なものであっても、映像の引力は構築できるのではないかと考えます。それは小津映画の持つ強烈な特長のひとつだと思います。彼の映画が世界的に高く評価され続けている状況を鑑みれば、この特徴はグローバルな感覚でもあるのでしょう。

小津映画に見出せる映像設計の個性の魅力は、これから隆盛していく「ショート動画」の魅力・引力を構築するうえで、貴重なサンプルになり得るかもしれません。

何故なら、映像作品が人間の心理と生理に与える影響の本質は、1895年頃フランスのリミュエール兄弟が映画を発明・公開した当時から、変わらないものだと思うからです。いかに新しいメディアやデバイスが生まれても、そのコアな本質が変わることはないと思います。であるならば、「ショート動画」のあり方にも、『温故知新』によるセンスの向上が期待できるのではないでしょうか。

(河原畑)

参考:松竹シネマクラシックス:小津安二郎オフィシャルサイト

https://www.cinemaclassics.jp/ozu/